圖片來源:陳怡潔

實習記者|綦家萱 編輯|蘇于寬

遊蕩犬問題長年困擾臺灣,牠們不僅對民眾安全構成威脅,也對野生動物造成不可逆的影響。近期,國立臺灣大學森林系研究生何欣澄發表於《Global Ecology and Conservation》的研究《遊蕩犬對臺灣原生食肉動物時空生態棲位之影響》(Impacts of free-roaming dogs on spatiotemporal niches of native carnivores in Taiwan)揭露了遊蕩犬對生態的顯著衝擊。

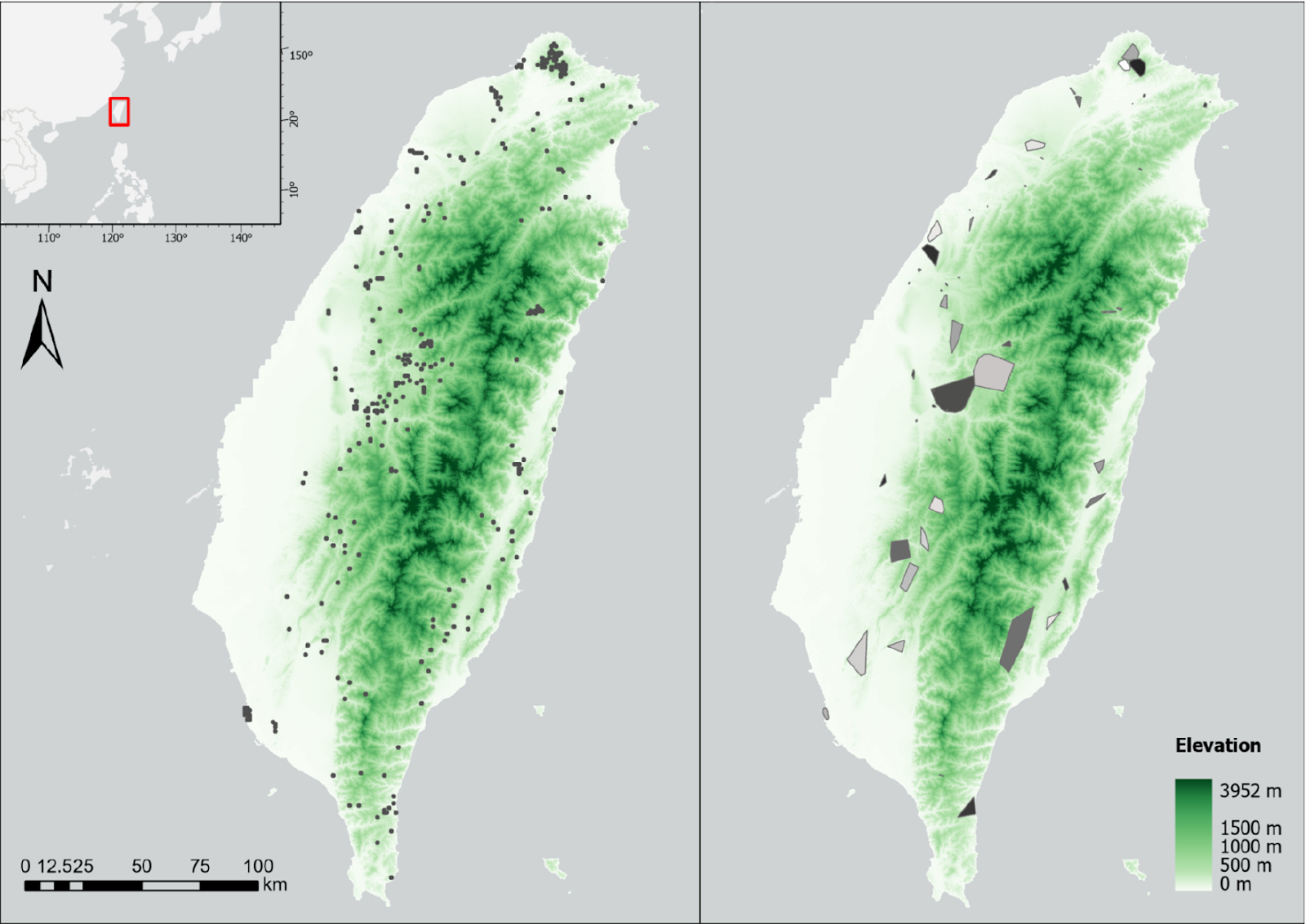

(左)全台478個自動相機的分布,這些相機用來記錄動物的活動頻率(RAI)與棲地使用情況(佔據模型) (右)54個用於核心密度估算的相機位置(以不同顏色區分),這些數據用來分析動物的活動熱點與分布模式。圖片來源:擷取自《遊蕩犬對臺灣原生食肉動物時空生態棲位之影響》

(左)全台478個自動相機的分布,這些相機用來記錄動物的活動頻率(RAI)與棲地使用情況(佔據模型) (右)54個用於核心密度估算的相機位置(以不同顏色區分),這些數據用來分析動物的活動熱點與分布模式。圖片來源:擷取自《遊蕩犬對臺灣原生食肉動物時空生態棲位之影響》

透過全台1270個自動相機監測四種臺灣原生食肉性動物:白鼻心(Paguma larvata)、鼬獾 (Melogale moschata)、麝香貓(Viverricula indica)、食蟹獴(Herpestes urva),發現遊蕩犬不僅競爭資源,還影響牠們的活動模式與生存環境。

研究結果證實大尺度下 犬隻對鼬獾與食蟹獴造成顯著衝擊

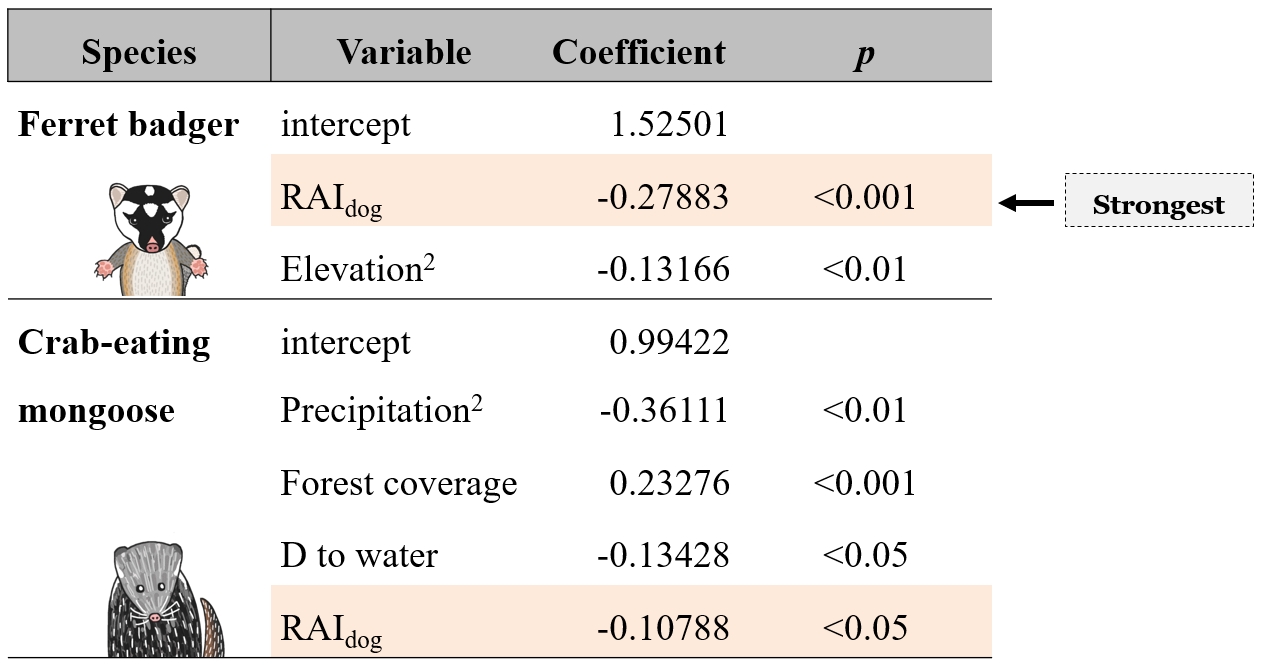

此研究使用相對活躍程度(RAI)、佔據模型及核心密度估算來分析數據,結果發現遊蕩犬與鼬獾、食蟹獴的相對活躍程度(RAI)顯著負相關,鼬獾因犬隻的壓力而迴避並改變棲息地,活躍及豐富度也受到影響。

除了活動範圍受限,遊蕩犬可能透過競爭壓迫鼬獾的生存空間,甚至傳播疾病,如犬瘟熱、犬小病毒等,進一步威脅其族群存續,是此次研究受影響最嚴重的物種。

而談到食蟹獴,國立臺灣大學森林系研究生何欣澄向窩窩記者說明,「使用佔據模型時我發現食蟹獴與狗高度共域,這樣會被解讀為偏好共存或不受影響,但加入比較直觀的RAI模型後,才發現食蟹獴其實是有受到顯著的衝擊」,她解釋但因為該物種高度依賴特定棲地環境,即靠近淡水環境的森林,所以看似與狗共存,然活動頻率及豐富度實則受到嚴重影響,僅因依賴棲地環境而無法避開。

「牠不是喜歡狗,而是躲不掉。」何欣澄說。

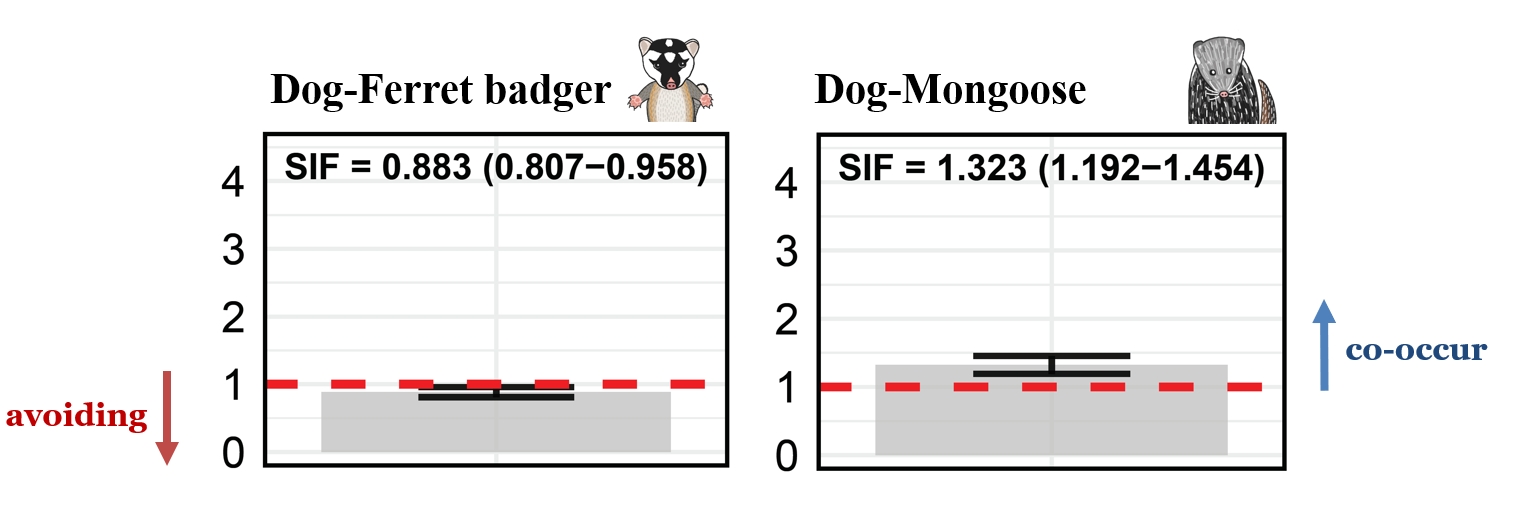

何欣澄起初使用佔據模型調查發現,鼬獾(左)在空間上顯著迴避遊蕩犬,而食蟹獴(右)則與之高度共域。圖片來源:何欣澄提供(動物圖樣由莊棨州繪製)

何欣澄起初使用佔據模型調查發現,鼬獾(左)在空間上顯著迴避遊蕩犬,而食蟹獴(右)則與之高度共域。圖片來源:何欣澄提供(動物圖樣由莊棨州繪製)

何欣澄後來加入相對活躍程度(RAI)調查發現,遊蕩犬與鼬獾(上)、食蟹獴(下)的RAI均呈顯著負相關。圖片來源:何欣澄提供(動物圖樣由莊棨州繪製)

何欣澄後來加入相對活躍程度(RAI)調查發現,遊蕩犬與鼬獾(上)、食蟹獴(下)的RAI均呈顯著負相關。圖片來源:何欣澄提供(動物圖樣由莊棨州繪製)

而她認為,大尺度的研究目前較難分析遊蕩犬對白鼻心與麝香貓的影響。

她表示白鼻心近年來開始出現在都市,而犬隻在都市也很多,所以若以全台灣尺度調查白鼻心,將難以觀察到牠跟狗的空間分化,「也就沒有辦法調查有無迴避的狀況,不過犬殺仍然是都市白鼻心的主要死因註一。」

而麝香貓是這四種食肉目動物中,保育等級最高的,由於相關資料非常少、分佈也非常破碎化,且高度集中於陽明山地區,較難以大尺度研究分析,此外何欣澄認為如果聚焦在陽明山的話,2019年的文獻註二也已指出麝香貓在繁殖季會特別迴避狗,所以這也是遊蕩犬對麝香貓負面影響的證明。

全臺首篇大尺度研究 盼替生態保育貢獻

何欣澄在受訪時回憶,2018年開始接觸遊蕩犬議題時,台灣並沒有任何在地的相關研究,「當時我能找到的文獻全部來自國外。」直到2019年,國內才出現第一篇相關研究,讓她確信這個議題值得投入。

「我想做這方面的研究,為台灣的生態保育提供更多貢獻。」

聊到為何選擇這四種臺灣原生食肉性動物,她說:「我認為相較於研究食物鏈下層的,研究上層的更能讓大眾知道,其實狗對台灣生態的影響已經非常嚴重,而且當這些動物受影響,又會再透過下行效應再去影響食物鏈下層的物種。」

下行效應(top-down effect)指的是食物鏈中高階掠食者的變化會影響較低階的物種。例如,鼬獾和白鼻心等中型食肉動物若因犬隻的競爭而減少,原本受其控制的獵物(如昆蟲、爬行類或小型哺乳動物)可能會大量增加,這將會導致某些物種過度繁殖,影響植物生長,進而改變當地的生態平衡。

因此,遊蕩犬影響的不只是特定物種,而是整個生態網絡,透過下行效應導致一連串連鎖反應,改變台灣的生態系統。

然而,要在台灣進行這樣的研究並不容易。「台灣的生態研究資金本來就很有限,更困難的是社會上對遊蕩犬管理的高度爭議。」過去動保團體曾主張犬隻應與野生動物「共存」,但研究結果顯示,這種「共存」其實是是不得不的「共域(Sympatric)」而非「共存(Co-existence)」,是野生動物被迫適應與壓迫的結果。

此外,資料分析也是一大挑戰,超過一千臺自動相機捕捉,經過數據篩選後,總共使用73,292份影像資料(33,433 個鼬獾、25,760 個白鼻心、10,712 個食蟹獴和 387 個麝香貓紀錄。),「我收集來自不同單位的資料,每個單位的格式都不一樣,所以後端處理時需要寫大量程式來整理、運算數據,這對程式能力是一大考驗。」何欣澄說。

TNR真的有效嗎?研究生直指台灣遊蕩犬政策與科學脫節

何欣澄特別提到,台灣目前的遊蕩犬管理政策與科學研究結果背道而馳。「在多數外來種入侵的管理上,政府通常依據科學建議制定政策,唯獨在遊蕩犬貓議題上,政策卻是以社會輿論為主,而非科學依據。」

目前全台推行的捕捉-絕育-回置(TNR, Trap-Neuter-Return)政策,自2017年零撲殺政策上路以來,長期被視為控制遊蕩犬數量的主要手段,但何欣澄強調:「TNR的效益非常有限,沒有國家僅依賴TNR就成功控制過犬隻族群。」她進一步解釋:「TNR不會減少狗的數量,反而可能因為狗被持續餵養,使環境承載量提升,導致更多狗存活並繁殖。」

「國際上有效的管理方式,基本上是『移除為主、TNR為輔』,沒有一個地方像台灣一樣是這麼大的範圍內全部都使用TNR。」

而她也希望民眾了解:「移除這個詞是中性的,只是讓遊蕩犬貓在野外消失,可是這個消失,可以是消失到民眾的家,或是消失到收容所,或是當然安樂死也是一種方式。」

「我們並沒有仇視遊蕩犬貓。」

從個體到族群,全台需要新的犬貓管理思維

何欣澄提醒,不要僅從個體的角度思考問題,而應該用族群的視角來看待遊蕩犬貓的問題。「當我們餵養一隻遊蕩犬,短期內這隻狗確實獲得幫助,但長遠來看,這會使更多狗聚集,影響更大範圍的生態環境,這種短期的善意行為,可能會導致長期的生態災難。」

「這些民眾看似好像在為一隻狗好、為一個個體的福利著想,可是實際上會間接導致更多的狗出生,並且在這邊受苦,不論犬貓都是。」

她最後呼籲:「如果我們無法立即移除遊蕩犬,那至少要停止餵養、放養,減少牠們對生態的破壞。」期許未來政府能推動更科學化的犬貓管理政策,讓台灣的野生動物得以真正永續生存,而非被迫適應「看似和平的共存」。

這項研究不僅是台灣首度針對遊蕩犬對野生動物影響的大規模調查研究,透過數據揭示犬隻對臺灣食肉性動物的生存壓力,提出實際的科學證據,說明當前管理政策的問題,提醒大眾重新審視遊蕩犬對生態系統的影響。