撰文|走近動物園 責任編輯|蘇于寬

從決心改變到站上起跑點,這看似僅一步之遙的距離,被譽為世界第一的San Diego Zoo全力以赴地花了15年才得以兌現。連東亞第一都坐不穩的我們,倚仗著半調子的覺悟備戰,還能拖過幾個15年? 建議搭配前導文《遊樂園、博物館還是教育場域——淺談動物園該是甚麼樣子?》以獲取本篇的背景資料。

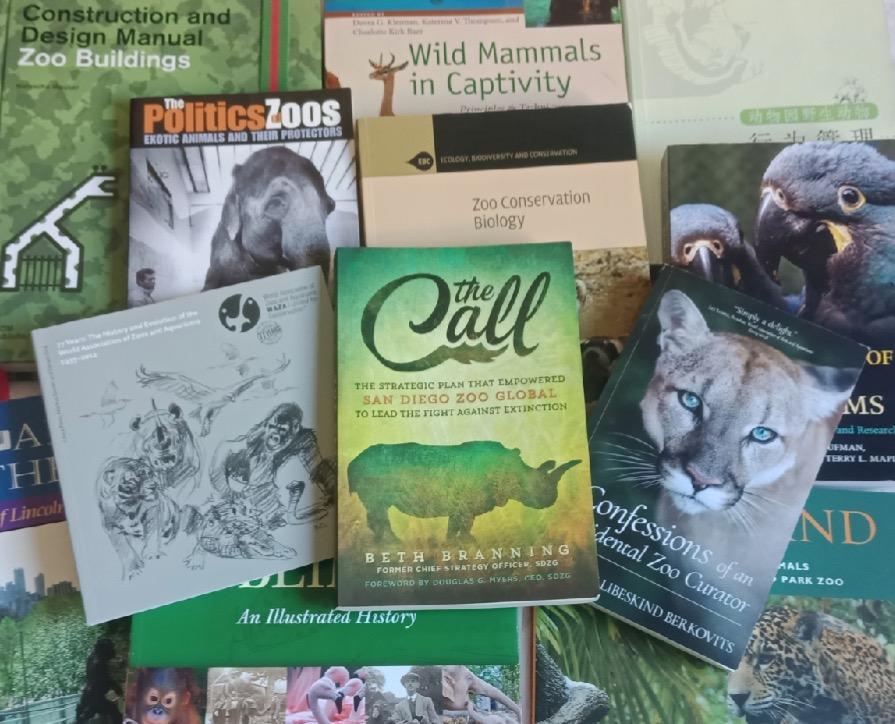

(The Call: The Strategic Plan That Empowered San Diego Zoo Global to Lead the Fight Against Extinction)

(The Call: The Strategic Plan That Empowered San Diego Zoo Global to Lead the Fight Against Extinction)

把握無力感

Nola,世界上倒數第四隻北白犀(Ceratotherium simum cottoni),儘管San Diego Zoo Global (SDZG)費盡畢生氣力來嘗試挽回,並不甘於向過程中意識到的「深刻地來不及」低頭,Nola還是走了,於2015年的11月22日在San Diego Zoo Safari Park由長久照顧她的保育員親手安樂死,享年41歲。

北白犀牛Nola在San Diego Zoo Safari Park 圖|Jeff Keeton @Wikimedia

北白犀牛Nola在San Diego Zoo Safari Park 圖|Jeff Keeton @Wikimedia

牠的存在或許可說是這一切改變的源頭,自1989年從捷克Dvůr Králové Zoo遠渡重洋到南加州以來,因為她與同類的存在,加深了Zoological Society of San Diego保育大洋彼端野生犀牛的動機;因為她老邁後身體狀況每況愈下,催促了SDZG集結一切人才精進組織在野生動物照護的專業,並加深野外保育的力度;在這之上,她與當地的連結,賦予了動物園在公眾教育分野向世人傳遞「為何關心犀牛」的能力;上述種種,在今天成為了SDZG為餘下的犀牛物種鞠躬盡瘁的根基。

不論是Nola之於犀牛,還是SDZG無比成功的加州神鷹(Gymnogyps californianus)復育計劃之於近期終於首次實現人工繁殖的肉垂禿鷹(Torgos tracheliotos),在行業對抗滅絕的過程裡,傳承者與對象比比皆是,「精神象徵」更不僅止於一個,只是首先,它們必須被找到、被重視。

對於世界上的各個動物園而言,他們的Nola是甚麼?

動物園提醒了人類自己在這顆星球上的真正定位,在園內與野生動物共同經歷的種種讓我們了解到這個位子不該是傲慢的;與此同時,這顆星球上發生的所有事情,也不斷地提醒動物園行業該找到自己的定位與利基。

北白犀,一個即便人類竭盡一切心力也無法挽回的物種,是否會像過去的千萬物種一樣隨著時間流逝而被淡忘?或者牠有能力作為「沉痛的失敗」被記載在往後一切保育相關文獻中警醒後世?還是說,其實我們仍然有機會把握住這股無力感,痛定思痛向前邁進?SDZG決心改變的動力源自於深刻的無力感。為了達到團隊希冀的高度,他們必須親手把曾經建立的一切──

被評價為世界第一動物園的舊San Diego Zoo以及其賴以為生的傳統悉數打破。

不破不立

9月26號,1915年,醫師哈利・韋格福斯與他的哥哥保羅結束了一場手術,正當車輛在返回辦公室的途中行經巴爾波公園時,一聲獅吼傳進了兩人耳中,緊接著,哈利脫口而出「如果聖地牙哥能有一座動物園,那豈不是棒極了嗎?」,然後他對著身旁的保羅說道「你知道的……就從我來開始」。

這個看似白日作夢的念頭,日後竟成了那個無人不曉的San Diego Zoo,在九零年代末到兩千年初期,每當提到San Diego Zoo,「世界第一動物園」這個稱號便自動出現在人們的腦海中,甚至,還催生出有史以來第一支Youtube影片──「Me at the zoo」。但也是在差不多的時期,如同當初哈利聽到的那聲獅吼一般,動物園高層察覺了一個信號,浮現了一個念頭,並且在接下來的十多年間大大地改變了動物園行業。

《我在動物園》是影片分享網站YouTube設立後上傳至該處的第一支影片。於2005年4月23日晚上8點27分上傳,上傳者則是創辦人賈德·卡林姆使用的YouTube帳號「jawed」

2001年,Zoological Society of San Diego對旗下的兩個機構,San Diego Zoo與San Diego Zoo Safari Park及其受眾進行了一次全面的環境掃描(environment scanning),結果顯示,每年數百萬的動物園遊客已經在潛移默化中認可他們為一個「保育機構」,但同時,園方也意識到,若是繼續當下的作法,那些他們向遊客傳遞的所謂「動物園保育」只能停留在非常表面的假象。

隨著野生動物在野外面臨的威脅一天天加劇,人們在動物園中看到的「生態議題」、道賀的每一次「成功繁殖」,似乎已經無法反映並觸及真正的保育問題,反而擴大了動物園與野外的隔閡。世界第一的動物園,彷彿變成了一句椎心的話語;世界第一,難道就只是這點程度而已嗎?

自博覽會遺留下來的寥寥幾隻動物發家,坐落於南加州明媚風光中的San Diego Zoo曾經被譽為世界第一的動物園,同時也是跨越時空的三次The Call發生的場景。

自博覽會遺留下來的寥寥幾隻動物發家,坐落於南加州明媚風光中的San Diego Zoo曾經被譽為世界第一的動物園,同時也是跨越時空的三次The Call發生的場景。

轉變需要時間

雖然說了決心改變,但一個運營兩座世界級動物園、雇傭上千名員工的大型機構絕對不是說變就變,諸如凝聚共識、相關的整合與會報工作都仰賴扎實的前端作業,都只能一步一腳印的進行。除此之外,Zoological Society of San Diego不僅需要賦予機構「實踐保育」的定位,還必須在大幅轉變自己定位的同時更進一步提升競爭力、維持經濟方面的永續。畢竟,「對抗滅絕」是一場不斷持續的拉力賽,為了日後能長時間的拉鋸中佔據優勢,講求長時間的投入,沒有藥到病除這回事。

2002年,Zoological Society of San Diego明訂出了機構在「過渡期」的vision「成為連結民眾與野生動物及保育的全球領袖」,並在2003發布了「The Lynx」同時做為達成當時vision的戰略計劃 (strategic planning)以及之後「正式版」的預演。2010年,機構改名為「San Diego Zoo Global」,到了The Lynx執行的第十年(期間歷經三個階段的方向調整),也就是2012年,SDZG的實力已遠勝當初那個世界第一,他們對動物的照護標準顯著提升,每年接待500萬以上的遊客,擁有150萬的會員,雇傭超過3000名員工,並且成為了價值超過兩億四千萬美元的組織。

是時候了,他們這樣告訴自己。

從做保育的動物園更進一步

在《動物園該是什麼樣子?》中我提到,雖然同樣使用「動物園」這一稱呼,但事實上不同單位對於如何詮釋給出了琳瑯滿目成績單,根據發展方向的不同,一座「好動物園」有可能是引人入勝的遊樂園、鮮活生動的博物館或者觸類旁通的教育單位,而SDZG則是如同前段中提到的那樣,選擇成為一股以身作則的保育能量,並且銘記這一歷程。

在紐約擁有四座動物園與一座水族館的國際野生生物保護學會(WCS)就在他們2020年的戰略中明確的指出,學會目標為:

選定14個優先區域,涵蓋全球百分之五十以上的生物多樣性,保育世界上「最野」的地方(conserve the world's largest wild places in 14 priority regions, home to more than 50% of the world's biodiversity)

這樣以域內保育為組織根基的覺悟,是長久以來他們被視為稀有的「運營動物園的保育組織」來看待的主因。

2014年,隨著SDZG發表了新的vision──「領導這場對抗滅絕的戰役」以及mission,「通過合流我們在動植物照養和保育科學方面的專業知識與對自然熱忱的不懈啟迪,來拯救全世界的物種」,並於2015年開始實行「The Call」,正式宣告他們加入了WCS的行列:從做保育的動物園晉升為運營動物園的保育組織。

但,這兩者有甚麼不同呢?這個不同點與前面不斷提及的戰略計畫又有甚麼關係?

在英國政府宣布停止面對面授課前,我有幸前往英國第一的Chester Zoo上課,優先於隔週開始的細瑣講題,科學主任Simon Dowell在第一堂課中代表他的組織向我們做出了自我介紹,解釋了Chester Zoo的mission以及戰略目標,很快,台下的學生便了解到,為甚麼會是由他們來主持「動物園保育」這門課。

或許是因為「動物園」這個載體自帶的複雜文化,想做什麼都可以卻也容易因此變得難以自律、漫無目標。

沒有任何媒介比自身的mission更能說明一個組織是何方神聖,同時,這也是在性質相似的同行中讓自家特點脫穎而出、明確與其他機構區隔的「聲明」,只有明確自身的方向,讓旁人得以讀懂並判斷一座動物園是否知行合一,才能更好的體現自我主張。

2018前的Chester Zoo,將「成為保育全球生物多樣性的主力」訂為自己的mission,但是他們發現,這個mission不但無法告訴群眾「他們正在做的事」,更無法反映出他們在動物園行業的利基,畢竟,大家都想當主力、大家都很有力。2018年,Chester Zoo將mission重新訂為「Preventing Extinction (防止滅絕)」,跟SDZG一樣,靠著重新審視自己的定位,再次確立了組織的方向。

在園內的各個角落都能發現到Chester Zoo在推動保育方面所下的苦心,並感受到他們那股捨我其誰的自豪。

在園內的各個角落都能發現到Chester Zoo在推動保育方面所下的苦心,並感受到他們那股捨我其誰的自豪。

明確的方向讓保育工作從動物園的附屬,轉變為支撐動物園的根基,不再只是因為有能力做所以做,而是有這個責任要去做到。而做為保育組織,旗下的動物園是協助達成目標的諸多切入點之一,也是凝聚並培養包括人才、經費與關注等想要永續發展所必備的「挹注」的場所。

明確方向的結果是,動物園能夠有效率的分配他們的精力,並且通過因此呈現出的差異來選擇合適的合作夥伴,減少「掛名」與隨之而來的資源空轉,進而最大化合作的價值。保育工作的規劃不是列購物清單,寫的再「齊全」也不具任何意義;但也不像記小抄那樣,只求節錄大方向的精華。透過準確掌握自己擁有的人才、資源,找出能發揮最大貢獻的領域,周詳且深入的制定出與之相襯的計劃,才能落實保育。2014年時,SDZG主導、參與了230個保育計劃,到了2017年,這個數字下降到215個,但這不意味他們對保育的付出有所退縮,而是表明他們選擇穩紮自己的利基、去蕪存菁的成果以及企圖領導選定戰役的決心。

同樣的,在SDZG選擇深化影響力後,網路上那些因為「飼養物種數減少」,而唱衰到「江河日下」的聲音,也是改變已經確實發生的作證之一,同時,這樣的改變不會因為那些跟不上腳步的人的高見而減緩。

現在,當我們談論保育組織與他們的動物園時,在美國,我們有以WCS與SDZG為首的諸多選項;在英國,也有Chester Zoo跟ZSL等多個紮根當地的動物園們;在澳洲能找到Zoos Victoria及Taronga Conservation Society Australia;甚至在亞洲也有不斷向前的Wildlife Reserves Singapore,我們不難看出,「這種型態」的動物園已經在世界各地站穩了腳步,致力於向世人傳達「你、動物園──我們,能做到更多」。

就算沒有實際讓遊客做出捐款的行為,River Safari(左)與Dudley Zoo(右)仍然透過不同形式來提升參與感。

就算沒有實際讓遊客做出捐款的行為,River Safari(左)與Dudley Zoo(右)仍然透過不同形式來提升參與感。