圖片來源:台北市立動物園

記者|陳怡潔 編輯|陳信安 設計|陳莉卉 黃品瑄

相傳,台灣山林中的熊與豹曾經全身潔白,為了讓彼此更美麗,牠們相約為對方妝點色彩。熊細心為豹繪上雲朵般的斑紋,直到筋疲力竭沉沉睡去;豹卻在熊熟睡時,隨意將牠渲染成漆黑一片,唯獨胸前因睡姿遮擋,留下純白。熊醒來後氣憤不已,豹只得承諾,未來每次狩獵,都會留下些獵物與熊分享。

「黑熊與雲豹」的故事在各原民部落間的版本或有不同,故事核心卻如出一轍,不僅間接佐證雲豹曾馳騁於台灣山林,也映照出先民對自然的解讀與敬畏。

而在雲豹不知所蹤的現代,希冀神獸歸位的呼聲正逐漸匯聚。雲豹復育的浪漫想像從何追溯?若神獸要從神話走向現實,又可能造成哪些影響?

頂層掠食者回歸,將建構更強壯的山林?

我們必須承認的是,台灣現在的陸域生態系並沒有頂層掠食者(Apex predator)存在。

在英國牛津大學WildCRU參與國際雲豹保育計畫「Clouded Leopard Programme」的王逸峰研究員,指出雲豹的關鍵生態意義。

研究顯示,頂層掠食者能透過多種機制維持生態平衡,包括控制獵物數量、影響競爭者或獵物的行為,甚至為其他動物提供腐肉或棲地,使整體生態系更健康、穩定。較為著名的例子是黃石公園在復育灰狼(Canis lupus)後,影響當地鹿群的數量和行為,使部分原先被鹿過度啃食的植被得以生長。

黃石公園自1995起復育灰狼,即使只有少數的灰狼,透過獵殺部分鹿群並改變牠們的行為,最終使部分原先被鹿過度啃食的植被得以生長,大幅改變當地生態。資料來源:Sustainable Human。

近年,台灣淺山地區草食動物的出現頻度增加,魯凱族傳統領袖Lavuras Abaliwsu(漢語名:包基成)分享他觀察到的環境變化:

現在我們山裡有一些被水鹿、山羌蹂躪的森林都已經枯乾了。

Lavuras Abaliwsu甚至形容,水鹿、山羌以及獼猴等中階消費者,已經「氾濫成災」,因此他支持雲豹回歸,相信牠能協助部落抑制野生動物帶來的農損:「牠(雲豹)可以分擔我們一些憂愁。」

王逸峰提醒,大尺度下野生動物族群量的變化,需要從大量累積的長期資料解讀,不宜單純由「人獸衝突增加」來推斷。

不過,王逸峰也強調,許多案例都證明「大尺度系統的健全,確實與頂層掠食者息息相關」,而以台灣的現況來分析,目前陸域生態系中,接近頂層掠食者的物種僅有熊鷹和黑熊。

其中,熊鷹能發揮的影響力受到行動方式限制,而黑熊則是食性龐雜:「黑熊主要吃果實和植物,雲豹才更符合頂層掠食者的角色。」,由此推論,他認為雲豹能在台灣生態系中扮演的角色無可取代。

草食動物出現頻度過於頻繁,會使樹皮遭過度啃食,無法運輸養分並枯死,畫面中可見「啃食線(browse line)」——在草食動物能觸及的高度內,不見綠葉。圖片來源:姜博仁。

草食動物出現頻度過於頻繁,會使樹皮遭過度啃食,無法運輸養分並枯死,畫面中可見「啃食線(browse line)」——在草食動物能觸及的高度內,不見綠葉。圖片來源:姜博仁。

花蓮玉里太平溪源營地15年間地景變化:地面植被消失,並觀察到啃食線。圖片來源:野聲環境生態有限公司(左圖由郭福麟攝影)。

花蓮玉里太平溪源營地15年間地景變化:地面植被消失,並觀察到啃食線。圖片來源:野聲環境生態有限公司(左圖由郭福麟攝影)。

復育神獸即復育文化?雲豹與山林的連結

除了生態方面的角色,Lavuras Abaliwsu也提及雲豹在魯凱部落中的文化意義:「雲豹是我們很遐想一起生活的野生動物。」他指出,雲豹對部落來說,不是一般的野生動物,而是具備神格化的特殊地位,族人敬畏雲豹,甚至認為人與雲豹享有某些共通的情感;與魯凱族文化淵源相近的排灣族亦是如此。

至今部落間仍用藝術、文創的方式,銘記與雲豹的記憶;但Lavuras Abaliwsu表示,他更期許與先民有深厚情誼的神獸,重新融入部落生活,帶來「三生一體(生態、生活、生產)」的復興:「你復育(雲豹),就等於復育一個文化了。」

至今部落間仍用藝術、文創的方式,銘記與雲豹的記憶。圖片來源:許珮甄。

至今部落間仍用藝術、文創的方式,銘記與雲豹的記憶。圖片來源:許珮甄。

在Lavuras Abaliwsu的想像中,雲豹能作為部落環境教育、生態旅遊的亮點,讓族人可以在自己的故鄉,以守護傳統領域為職業。他舉例,族人可以帶領遊客探訪雲豹棲地、認識原民與雲豹間的互動,甚至有機會親眼目睹牠的身影。「你到深山裡,突然看到雲豹從你前面跳過去,就算不到一秒,這一生請問是不是就值了?」

而長年走訪大武山區周邊部落的雲豹復育研究會秘書長于詩玄則指出,雲豹的命運反應了台灣近代的環境變化,自清領時期以來,隨著人口成長與工業革命,全球大量需求樟腦來製造原始塑膠賽璐璐*,使台灣山林逐步遭到開發、破壞。

*賽璐璐(celluloid)為塑膠始祖,樟腦為其重要原料。

這不僅導致雲豹遁入迷霧,原住民也在過程中失去了對自然資源的掌控權,使部落文化逐漸式微:

這塊森林破碎的時候,被波及的一邊是原住民,一邊是雲豹,他們一起受到影響,一直到現在。

回溯完雲豹滅絕的脈絡,于詩玄提出反思:「很多人會說牠(雲豹)消失了沒關係,其實是因為還沒有看見我們自己的責任。」她認為,推動雲豹復育能重新拉近人和森林的關係,並承擔人類對近四百年環境變遷的責任。

于詩玄回溯雲豹滅絕的脈絡,指出台灣山林在近400年間逐步遭到開發、破壞,首當其衝受到影響的便是雲豹和原住民。圖片來源:國家文化記憶庫。

于詩玄回溯雲豹滅絕的脈絡,指出台灣山林在近400年間逐步遭到開發、破壞,首當其衝受到影響的便是雲豹和原住民。圖片來源:國家文化記憶庫。

曾在台灣山林間尋找雲豹十多年、如今創立雲豹復育研究會的姜博仁博士也說明,物種復育是複雜且漫長的保育工程,從前期照養、研究,到野放後的監測、追蹤,都需要專業人員執行。

因此在他看來,雲豹復育其實可以視作一項產業,不僅能支應地方經濟,也能讓部落有望重掌自然資源的主權,「讓部落自己去做自己土地的生態監測、研究和管理。」

雖然執行面還可能有許多變數,但參考推行「狩獵自主管理」的經驗,姜博仁認為,比起完全禁止接觸、利用,當部落有機會貫徹傳統文化中的規約和自然哲學,能夠更深化與土地的連結,並且出於對自有資源的珍惜,自發性地落實永續價值,達到文化與生態的雙贏。

在此背景下,雲豹復育研究會正以雲豹潛力棲地周遭的魯凱部落為起點,逐步探討各方對復育的想法。此外,姜博仁也強調,台灣若成功復育雲豹,將可作為國際典範,

在全世界很多地方雲豹族群都在下降、森林在破壞的時候,臺灣可以作為全世界雲豹的庇護所。

雲豹的魯凱族語Lrikulau,意涵為「守護、榮譽、榮耀」,心懷雲豹的人們,期望為臺灣山林迎回榮耀。然而已經被認為消逝在台灣的雲豹,真的能夠回家嗎?上述願景的相關倡議,為何始終無法取得社會共識?

認知不統一難討論,雲豹再引入台灣的爭議

由於對生態與社會影響抱有期待,2018年,雲豹復育研究會曾以「貓科動物再引入國際研討會與工作坊」為題,邀集國內外學者到台灣交流,期望探討雲豹在台灣再引入的可能。

「再引入」是一種保育移置(Conservation translocation)手段,「保育移置」指的是透過人為干預,將生物從一個區域移動到另一個區域,以達成族群層級以上的保育效益。保育移置可分為四種類型,其中,如果目標物種曾經生活在移置地,但現已滅絕,則稱為「再引入(Reintroduction)」。

然而,主管我國野生動物保育業務的林業與自然保育署,依然在保育類名錄中將「臺灣雲豹」列為特有亞種;因此,林業保育署認為現階段討論雲豹復育,應使用「生態替代(Ecological replacement)」的概念,即引入過去不曾分布於該地區的外來種,以發揮特定生態功能。

林業保育署保育管理組高雋科長表示:「在討論生態替代時必須特別謹慎,因為有非常多引進非本土物種的案例,事後有無法想像的長遠負面影響。」例如日本曾以生物防治為目的引入印度小貓鼬,最終卻成為侵害當地原生種的外來入侵種。

保育移置行動的四種分類。資料來源:IUCN Guidelines for Reintroductions and Other Conservation Translocations,製圖:窩窩。

保育移置行動的四種分類。資料來源:IUCN Guidelines for Reintroductions and Other Conservation Translocations,製圖:窩窩。

雲豹的法律定位影響著討論走向,而牠的神秘讓命題本身就充滿複雜性,有人認為目前台灣山林中還有雲豹;有人則認為雲豹從來不曾涉足台灣的土地,至今難有統一認知。

「因為斯文豪自己的敘述,然後還有原住民他們的照片,甚至傳說,都是非科學的證據。」高雋說明民眾質疑雲豹不存在的理由,而作為具體物證的雲豹標本則被認為也可能由貿易管道獲得,這也是應考慮使用「生態替代」來討論雲豹復育的一項背景因素。

英國博物學者Robert Swinhoe為臺灣雲豹的命名與發表者。圖片來源:維基百科。

英國博物學者Robert Swinhoe為臺灣雲豹的命名與發表者。圖片來源:維基百科。

對此,姜博仁說明,透過爬梳近年數位化的日本文獻,即能找到雲豹曾存在台灣的證明。例如國立臺灣博物館中標識採集地點為阿里山的標本,比對花紋和高島春雄文章中提及的牧茂市郎在阿里山採集雲豹時所附的照片一致,另外也有豹皮交易或者捕獲個體要送往動物園展示的相關報導。

左圖國立臺灣博物館中標識採集地點為阿里山的標本;右圖為1932年高島春雄所著《臺灣產 Felidaeの和名に就いて》中所附的照片。圖片來源:姜博仁(左圖由林思民攝影)。

左圖國立臺灣博物館中標識採集地點為阿里山的標本;右圖為1932年高島春雄所著《臺灣產 Felidaeの和名に就いて》中所附的照片。圖片來源:姜博仁(左圖由林思民攝影)。

日據時期,臺灣報紙中出現捕獲雲豹送往台北市立動物園展示的報導;亦有動物園高砂豹(雲豹)的照片,並稱其是在臺灣東海岸捕獲。圖片來源:姜博仁。

日據時期,臺灣報紙中出現捕獲雲豹送往台北市立動物園展示的報導;亦有動物園高砂豹(雲豹)的照片,並稱其是在臺灣東海岸捕獲。圖片來源:姜博仁。

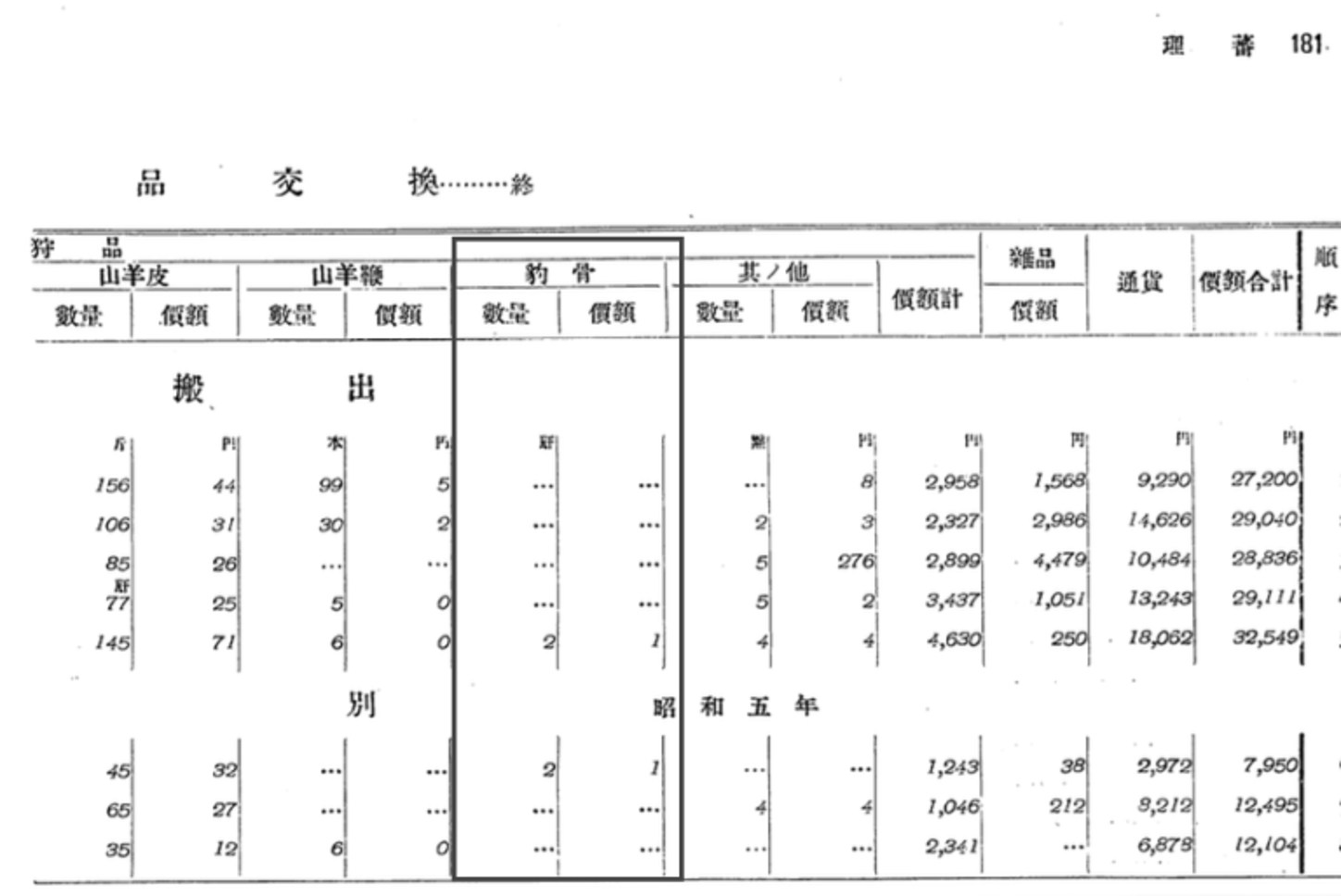

1930年代蕃產交易所的帳本,內含豹骨品項。圖片來源:台灣大學圖書館資料庫-日本蕃產交易所紀錄(于詩玄提供)。

1930年代蕃產交易所的帳本,內含豹骨品項。圖片來源:台灣大學圖書館資料庫-日本蕃產交易所紀錄(于詩玄提供)。

除了台灣究竟是否是雲豹歷史棲地的爭論,高雋指出:若台灣真的還有雲豹族群,反而可能不適合討論引進,「如果台灣雲豹還在的話,那我們要做的第一件事是先確認它跟大陸的雲豹是不是同一個種或同一個亞種。」

面對以上論述,姜博仁則以物種補充(Reinforcement)的角度來回應,「野放也有是強化原本族群的意義。」並舉例,美洲獅過去雖然被區分為佛羅里達亞種和德州亞種,但在佛羅里達亞種族群個體數量太少時,仍將德州亞種個體補充進去,以增加基因多樣性,「如果臺灣還有雲豹,一定非常少,反而需要野放個體去強化,讓牠們更有機會可以繁殖到下一代。」

同時,姜博仁也提出質疑:「你要講說基因的不同,你到底要從哪個尺度上去砍一刀,或是踩那個界限?」他認為許多貓科動物作為生態系中的雨傘物種,實踐其保育價值、維護棲地生態環境,是更值得關注的課題,

現在的野生貓科分類趨勢,其實不太分亞種了。一些亞種被重新合併,台灣雲豹已經併入亞洲雲豹,而亞洲雲豹不再區分亞種。

若不論形式,單純探討台灣是否適合進行雲豹的保育移置呢?

「那就進到下一個問題,台灣的生態系還需不需要雲豹?」高雋強調,保育移置伴隨的風險較難預測,一向不是最優先使用的保育工具;若真要執行,需確認有正面的生態保育意義,而上文提及的文化意義、經濟轉型等皆屬於附加正面價值,不會是主管機關的主要考量項目。

而雲豹目前被討論的生態保育意義,多聚焦於頂層掠食者的替補功能。但對於這點,高雋認為,「要怎麼控制這些草食獸或是獼猴?我不會把希望放在雲豹身上,短時間內不會。」他強調滅絕物種的生態功能難以量化,且同樣無法確保新引進物種能發揮預期的生態角色,不可控變因相當多。

王逸峰卻認為,討論雲豹的生態角色價值有其必要性。「要去證明『沒有頂層掠食者,而生態系崩潰』是很難的,需要很長的時間,但是當非常多健全的生態系都有頂層掠食者存在,我覺得以此為出發點,去考慮台灣生態系是否健康和平衡,是合理的。」

姜博仁也提出反問:「現在生態是平衡的嗎?」,並指出水鹿、山羌、獼猴、黃喉貂等草食獸或中級掠食者的數量都越來越多,這些可能都是生態系偏離穩定平衡的訊號。

他進一步提醒,保育工作之所以盡力避免物種滅絕,便是希望維持生態系的完整與健康:「以石虎為例,我們也正在牠們目前棲地的邊緣進行保育移置。」他認為也許應該回歸保育工作的本質,來判斷是否推行保育移置,「當物種族群消失或變得很少的時候,保育移置都是一個選項。」

動物園等域外保育機構圈養繁殖雲豹的目的,是希望牠們能回到野外棲地、擴大族群數;在現有適宜棲地已經不多的困境下,許多人開始思考保育移置的可行性。資料來源:ZooBorns。

頂層掠食者的潛在風險:專家提人獸、畜獸衝突

對於雲豹扮演頂層掠食者的想法,東海大學生態與環境研究中心林良恭教授持保守意見,

高階的掠食者就會出現一個困境就是說,牠會不會如你所期待的,幫我們控制、去吃我們要牠吃的生物?

「牠可能去獵殺其他不應該獵殺的動物,尤其是可能影響人的生命安全。」林良恭對潛在的人獸衝突和畜獸衝突風險表示擔憂,指出這是學界乃至大眾對於引入雲豹最大的疑慮。

他也說明,在評估引入物種前,多會先規劃試驗區引進少數個體,確認對生態系的影響,「問題是台灣不太適合,沒有這個(條件)可以做試驗區,太小了!」

高雋則以管理單位的角度指出,執行保育移置行動的另一前提,是要盡量降低社會面和經濟面的負面影響。「假設要放蛇,有些民眾會不理解,就算是無毒的蛇,他們還是會覺得你幹嘛放蛇到我的家周邊?」

他舉例,林業保育署目前採取保育移置介入的物種,青鱂魚、台北赤蛙、豎琴蛙(2025年2月27日研究發表改為魚池琴蛙)等皆是體型較小的動物,在社會輿論和經濟損失方面造成的衝擊較小。

事實上,在林業保育署成立之前,臺灣曾有對大型動物梅花鹿進行再引入復育的經驗。林良恭在計畫初期就持反對意見,認為種源和執行地點都有疑慮;而梅花鹿自1986年在墾丁國家公園野放後,逐漸建立族群並往外擴散,對周遭敏感的高位珊瑚礁區造成負面生態衝擊,並對附近人類聚落造成農損。

借鏡梅花鹿的案例,林良恭認為討論物種「再引入」應先評估三個面向:基因來源是否為同種、生態功能是否明確、社會大眾態度是否接納,而像雲豹這般被認為滅絕的物種,恐怕很難釐清基因面,「除非在絕滅之前,已經有完整的物種基因序列分析供比對,否則很難說是『復育』。」

若無法確認是復育,林良恭認為應從野生動物經營的兩個關鍵——「生態功能」以及「人類態度」考慮,他以參與黑熊保育的經驗,推論在地狹人稠的台灣人引入雲豹,恐難以獲得支持:「問大家同不同意把黑熊放在村落附近,十個裡面有九個都反對啊!」

林良恭直言:「我猜引入雲豹的負面衝擊應該大過於正面效益。」而對於目前台灣生態系中缺乏頂層掠食者的現況,他提議可以參考日本的狩獵管理制度:「沒有辦法利用食物鏈控制野生動物的話,就用人嘛!」

高雋表示,主管單位長期監測野生動物的族群變化趨勢,未來政策確實要從單純的保護野生動物,轉向控制或合理利用。但他也強調,除非沒有其他替代方案,政府不會考慮引入中大型且較具危險性的雲豹,來促進野生動物管理。

同時,高雋也提醒應探討可行性:

一隻動物被移到台灣來,要在野外能夠生存,是不是要先確定很多事情?

他舉例,「造成臺灣雲豹滅絕的原因是否有明確證據已消除?」、「目前生態承載量是否足夠?」都須先釐清。

林良恭對雲豹引入持保守態度,並對人獸或畜獸衝突表示擔憂;高雋則表示主管機關執行保育移置行動前須考慮社會面及經濟面的衝擊。圖片來源:王逸峰。

林良恭對雲豹引入持保守態度,並對人獸或畜獸衝突表示擔憂;高雋則表示主管機關執行保育移置行動前須考慮社會面及經濟面的衝擊。圖片來源:王逸峰。

再引入等保育移置手段是扭轉物種滅絕命運的積極行動,許多貓科動物如葡萄牙的伊比利猞猁、阿根廷的美洲豹和佛羅里達的美洲獅都曾藉此爭取一線生機。

其中,伊比利猞猁(Lynx pardinus)的保育成效最為顯著,搭配多項域內保育措施,該物種的IUCN紅皮書保育等級,已從極危(CR)降為易危(VU);然而,保育移置也非特效藥,雖然以物種補充的方式增加了基因多樣性,並監測到族群數量增加,佛羅里達美洲獅(Puma concolor coryi)仍因棲地不夠連貫,而難以擴張族群。

總結來說,保育移置從前期評估到後續監測都需精細設計,且個體無法適應移置環境、目的棲地品質欠佳、遺傳窄化、缺乏在地社群支持等諸多因素都可能導向失敗,是一項成效難料、「賭注」較為高昂的保育措施。

從上述的討論可見,當彼岸的夢境收束在現實,「是否在臺灣推動雲豹復育?」必須回歸更基本的生物學或社會學資訊。而關於這兩方面,我們現今又有哪些認識呢?

雲豹復育研究中,科學資訊與部落態度是關鍵

雖然對於雲豹復育的價值、風險都各有討論與想像,但王逸峰研究員指出:

我們用『研究會』的名稱是因為,我們目前仍處在想把這件事情釐清的階段。

雲豹復育研究會目前的核心任務即是進行評估,「在還沒完善評估前,研究會並沒有強硬主張社會大眾接受野放雲豹到台灣。」

他強調,當研究會蒐集足夠的數據、設計出可行的保育移置策略時,才是真正討論執行與否的時機。他去(2024)年甫發表的論文已初步盤點出台灣可能適合雲豹生存的棲地,未來將進一步探索其位置和連結性。

「棲地跟廊道其實都是Landscape(地景),但是在這個Landscape裡面,其他的物種是什麼樣的狀況?我們到底有多少的水鹿、山羊和其他物種,可能可以讓雲豹當作是食物來源,這些都需要評估。」王逸峰解釋,透過這些數據,他希望能推導出台灣的環境承載量,再規劃具體的復育策略,「包含放幾隻?哪裡放?從哪一年開始?如果進展不如預期,何時必須喊停?每一個階段性的退場機制都要很清楚。」

而台灣棲地條件中可能造成雲豹威脅的因子,王逸峰認為有一點值得關注「犬瘟熱已證實對圈養雲豹族群造成一定程度的影響,甚至可能致命。」因此,評估時必須將遊蕩犬視為風險因子納入考量。

野聲環境生態有限公司研究團隊與王逸峰合作,在臺灣山林間架設自動相機,搜集評估雲豹復育所需的科學資訊,包含雲豹潛在獵物的豐富度。圖片來源:王逸峰。

野聲環境生態有限公司研究團隊與王逸峰合作,在臺灣山林間架設自動相機,搜集評估雲豹復育所需的科學資訊,包含雲豹潛在獵物的豐富度。圖片來源:王逸峰。

與此同時,于詩玄也在進行社會面的評估,與她劃分的權益關係團體進行田野調查,試圖梳理各方對雲豹復育的擔憂,並同步進行溝通。

當人們得知雲豹其實只有中型犬大小時,都很驚訝。

她表示,目前最重要的任務,是向可能成為雲豹潛在野放地的當地居民科普雲豹的背景知識,幫助他們得到完整的議題資訊,「當他們真正認識雲豹後,再決定是否願意一起為這個世界上僅存不多的物種努力,讓我們的生態環境變得更強韌、更完整?」

「這一切都必須要部落願意接受。」姜博仁強調,若沒有在地支持,復育行動便無從談起。而對於部分民眾基於大型貓科動物刻板印象而產生的顧慮,他提出回應:「至今從未有雲豹攻擊人的記錄。」

而潛在的畜獸衝突,他則認為可考慮以「生態服務給付」及「電圍離」等措施因應,並同時透過文化復振、在地經濟轉型,調節人與雲豹間的關係。姜博仁重申,狩獵文化和保育行動並不衝突:「我們絕對不會因為提倡野放雲豹就禁止狩獵,也不會因為誤捕雲豹而讓獵人面臨刑罰。」

王逸峰也統整國外雲豹與人衝突的案例,補充道:「很少,幾乎沒有,最近有一筆是雲豹跑到人家的家裡面去叼了他的貓。」

而在于詩玄的觀察中,部落對外界的「信任」是這個議題的關鍵:「目前林業及自然保育署正積極經營與部落的關係,縮小過去的不信任感,這些都會直接影響大家對雲豹復育有沒有看好。」

比起最終一隻雲豹奔向山林的畫面,于詩玄認為現階段的目標應聚焦於如何為部落帶來實質影響?無論最終雲豹是否回歸,她都將致力於在籌備過程中增進在地部落的福利。

同時,她也再次強調,人類應採取行動為環境變遷負責,把人、部落安放回跟山林共好的關係裡:「當原民人口經歷迫遷與文化失根、當棲地敗壞以至於頂層掠食者消失,我們的森林並沒有變得更強壯,絕對沒有,越多的黃喉貂跟水鹿代表的是相反的、難堪的真相。」

即便難以回到山林蓊鬱的過去,她也希望現在的台灣居民能找回與土地間血濃於水的牽絆,更希望加強台灣山林的韌性:「掌握資金與決策權的人,我們需要非常用力思考,什麼都不做的代價是什麼。」

好茶部落歷經兩次遷村,在地域與文化上逐漸遠離發源地,部落中「消失的國度」雕塑提示著耆老的話語,望族人莫忘雲豹、莫忘文化之根。圖片來源:許珮甄。

好茶部落歷經兩次遷村,在地域與文化上逐漸遠離發源地,部落中「消失的國度」雕塑提示著耆老的話語,望族人莫忘雲豹、莫忘文化之根。圖片來源:許珮甄。

魯凱族傳統領袖Lavuras Abaliwsu雖十分認同雲豹復育,不過他也坦言,部落中有著截然不同的意見:「有些人認為,雲豹已經自然消失,就該讓它順應自然。」

「但是我是認為,既然牠曾經存在,為什麼不能復育?」Lavuras Abaliwsu已逝的父親是上一代的頭目,也是部落中少數在狩獵途中親眼見過雲豹的先人。對他而言,雲豹不只是傳說或滅絕的動物,更是族群文化記憶的一部分,「只要能夠復育成功,我這一生就沒有什麼可遺憾的了!」

Lavuras Abaliwsu 的頭飾上鑲嵌了約 20 多頭雲豹的犬齒,當雲豹因天年死亡或陷阱誤捕,魯凱族人會舉行儀式以示敬重,並將獸齒等部位視為榮譽、傳承的象徵。圖片來源:Lavuras Abaliwsu。

Lavuras Abaliwsu 的頭飾上鑲嵌了約 20 多頭雲豹的犬齒,當雲豹因天年死亡或陷阱誤捕,魯凱族人會舉行儀式以示敬重,並將獸齒等部位視為榮譽、傳承的象徵。圖片來源:Lavuras Abaliwsu。

目前,雲豹復育的研究仍在緩慢推進,未來發展無法預料,但這趟試圖尋回神獸的旅程,已經讓參與其中的人們深刻思考——如何擺脫「為人所用」為目的的山林管理思維,又如何營造與山林共存的生活方式,甚至回溯文化的根脈。

雲豹,也許終究只是個遙遠的念想。但當科學家為了牠,花費心力解開一個個未知的生態謎題;當部落耆老為了牠,傾訴記憶深處的故事;當人們願意重新理解這片土地的過去與未來——雲豹,或許已經悄然改變了我們。