撰稿|林采昱 編輯|蘇于寬 設計|黃品瑄

荷蘭Harderwijk海豚館前的倡議行動。圖片來源:Animals Today

荷蘭Harderwijk海豚館前的倡議行動。圖片來源:Animals Today

香港街頭參與《Empty the Tanks》的民眾。圖片來源:flickr

香港街頭參與《Empty the Tanks》的民眾。圖片來源:flickr

鯨豚好可愛,為什麼不能養?

大眾對反圈養意識的接觸必須回到2013年,當時紀錄美國海洋世界虎鯨攻擊事件的《黑鯨紀錄片》轟動發行,過著每天表演和訓練行程的對螢幕前的觀眾投下一顆震撼彈,然而,這並不是展演鯨豚唯一出現的非典型物種行為,另一部著名的海豚紀錄片《血色海灣》中,發起《Dolphin Project》的主角Richard O’Barry談到自己昔日擔任海豚訓練師身份時,馴養的海豚在懷中悲鬱自殺。

「自殺,這個詞很重,但你得知道,海豚和其他鯨類的呼吸不像我們是自主的,他們的每一次呼吸,都是有意識的。所以,當生命變得不可承受,他們可以透過不再吸入下一口空氣,結束自己的生命。」——Richard O’Barry

一直以來,以教育為名包裹著娛樂展演的的海洋動物公園,最終卻往往以讓人屏息的死亡才替人們上了一課。展示玻璃背後,被圈養的牠們,還承受著哪些我們沒有注意到的傷,我們無法感受到的痛?

“No tank is big enough. ”是海洋學者不斷重申的重點,即使再寬敞的水族箱,跟無邊無際的大海相比,都是監獄。早在死亡事件發生的40多年前,法國海洋研究學者 Jacques-Yves Cousteau就已指出住進空間不足、環境單一的陌生之地,執行違反自然習性的表演動作,對鯨豚的生理、心理都會造成影響。

資料來源:黑潮、香港海豚保育學會 設計|窩窩

正視到圈養鯨豚造成的問題後,反圈養及反展演的呼聲四起,促使各國政府陸續進行制度改革,期待交還這些海洋生物遲來的正義。最近一個制定反圈養法規的國家是加拿大,於今年五月三讀通過S-203法案,禁止鯨豚的圈養與繁殖,並限制野生鯨豚進出口。然而,因海洋公園的反對勢力使勁阻撓,立法過程並不順遂,一走就是四年。

2017年曾一度因海洋公園Marineland律師針對野補鯨豚的限制,提出法案侵犯因紐特人權利的違憲質疑,法案一度面臨可能遭駁回的情勢,引發民眾發起電話與email陳情活動,議會估計接到了近15,000通民眾電話,參議院的email系統更是一度癱瘓,最終,團結的民意救回石沈大海的法案。

除了加拿大,也有很多國家已禁止鯨豚圈養,或是制定嚴格的圈養標準,納入動物福利的考量。

目前台灣還沒有海洋哺乳動物的保護專法,圈養鯨豚的基本權益一併由《動物保護法》保障,而展演鯨豚也於去年《動物保護法》的動物展演規範修正條文通過後,納入展演動物的福利保障,台灣現在仍有鯨豚表演的場所為遠雄海洋公園與野柳海洋世界。

*資料來源:海豚三十,收復豚地 設計|窩窩

*資料來源:海豚三十,收復豚地 設計|窩窩

反圈養浪潮起,誰在倒施逆行?

今年三月,一則中國進口日本海豚的消息,再度震怒保育界。

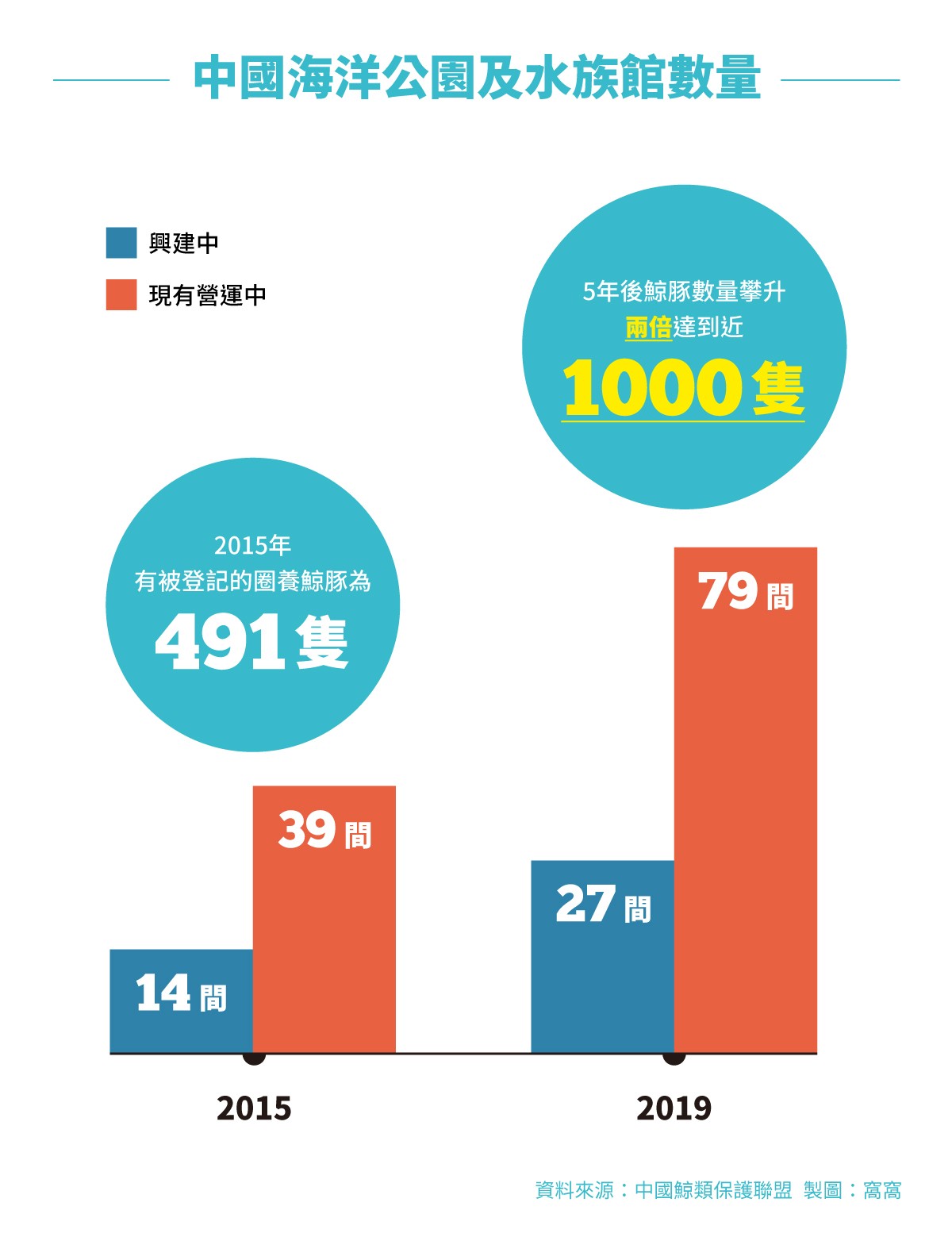

杭州極地海洋公園從日本太地進口了總計八隻的野生海豚,為近五年來杭州口岸空運入境的海豚數量之冠,根據都市快報的報導,飼養負責人劉全勝表示這次大規模動作除了立即為海洋公園增添亮點,也是為了將來可以人工繁育出更多明日之星做預備。在世界各處海生館相繼熄燈的當下,仍有國家反其道而行,其中最具代表性、鯨豚事業依舊燈火通明的,就是中國。

海洋公園持續一座座成立,野生鯨豚一隻隻進口、繁衍,中國鯨豚展演這幾年的熱度不滅,也似乎還看不到海洋世界熱潮燒盡的一天。

但是,中國鯨豚展演事業生生不息的原因究竟是什麼?

業者點燃了這把烈火,而烈火不熄,是因爲有人在持續餵養產業。絡繹不絕的參觀人潮,為海洋公園注入滾滾錢潮,成為最重要的養分。在主題娛樂協會(TEA)和經濟諮詢團隊AECOM聯合發布的《2018年全球主題公園與博物館行業遊客報告》中,中國長隆海洋公園以1083萬的遊客總數,入選全球第十名的娛樂主題公園,僅次於各國迪士尼和環球影城,而其2017-2018的遊客成長率更是前十名之冠。

除了民眾支持外,政府也看好海洋公園的前景,將其視為可以促進城市繁榮的催化劑,以寬鬆的法律限制和資金援助,成為另一個堅實後盾。此次引入海豚的杭州極地海洋公園,即為政府主導、民營運作的成果,杭州市人大常委會副主任鄭榮勝在興建期間曾表示:

各方能密切配合,通力合作 ,保證質量,加快進度,既要充分發揮財政資金"四兩撥千斤"的導向作用,又能體現民營資本靈活、高效的優勢。

面對中國扶搖直上的鯨豚產業,五國(台、港、中、英、美)保育團體共同組成中國鯨類保護聯盟,於2015年發布了中國鯨豚產業的調查報告,希望透過倡議讓公眾意識到中國海洋公園內的圈養鯨豚所面臨的動物福利問題,但目前仍不敵中國業者、民眾、政府三方共築的絕佳產業溫床,同時,野捕業者也搭上了這高獲利的一線商機。

根據中國鯨類保護聯盟的調查指出,中國海洋公園的鯨豚來源多來自日本及俄羅斯的野生捕捉,漁民撒下漁網的那一瞬間,實則就是替那些原本悠游的鯨豚,蒙上一層與大海永別的面紗。告別了自由,同時也告別了家人,對於族群連結緊密,擁有濃厚血緣意識的鯨豚而言,再也看不見家人,心如刀割。

中國鯨豚主要來源之一:日本|圖片來源:Oceanic Preservation Society

中國鯨豚主要來源之一:日本|圖片來源:Oceanic Preservation Society

而沒有被選上入住海洋公園的海豚,在冷血漁民的長矛下,皮開肉綻,在血泊中掙扎斷氣,2009年紀錄片《血色海灣》揭露日本太地漁民的大規模野補過程,在挑選出海洋公園需求的海豚後,再將其餘海豚趕盡殺絕,自私的人類殺紅了眼,染紅了海。

過去的日本的捕鯨行動一直受到各國關注,根據《英國獨立報》的報導,雖然日本於1986年宣布停止商業捕鯨,但卻仍舊以「科學研究」為名義持續獵捕鯨豚,不斷遭受各國警告後,日本也正式於去年(2018)退出國際捕鯨委員會(IWC),將於今年(2019)七月重啟商業捕鯨,屆時日本的野補行為也不再受到IWC的《禁止商業捕鯨公約》約束。

中國鯨豚主要來源之二:俄羅斯|圖片來源:Yuri Smityuk

中國鯨豚主要來源之二:俄羅斯|圖片來源:Yuri Smityuk

去年11月,俄羅斯媒體於當地納霍德卡(Naknodka)的海上發現不尋常、帶有尖刺的圍欄裡,擠滿了近百隻的虎鯨和白鯨,曝光後受CNN、國家地理雜誌等各國媒體報導,很快被冠上「鯨魚監獄」的惡名。俄國法律僅限以科學與教育為目的捕鯨,而經調查發現這些鯨魚的目的地正是中國海洋公園。

披上以教育為名的羊皮,鯨豚展示和表演真的有達到教育宗旨嗎?抑或只是被當成譁眾取寵的搖錢樹?海洋生物專家指出鯨魚監獄裡的鯨魚身體狀況每況愈下,野放風險也隨囚禁時間日漸增加,莫斯科時報的最新消息指出,俄羅斯政府和國際專家學者已於4月簽署釋放鯨豚的協議,針對龐大的鯨豚數量會採取階段式野放,自6月20展開第一波行動,全數釋放預計耗時四個月。

面朝大海,什麼才是最好的方向?

這些年來,關於鯨豚圈養、反圈養的討論不斷,從學術研究到實際案例都可看出圈養絕對不是一個合乎海洋生物習性的方式,但把牠們都釋放回家,問題就解決了嗎?

還牠自游的野放課題

輿論壓力下,很多圈養單位急切想拉長自己與惡的距離,因而展開還鯨豚自由的野放行動。可是,被圈養過的鯨豚習性已產生改變,過慣了每天定時有人餵養、環境單一的生活,遺忘了該如何在環境多變的野外生存,未經縝密評估、完善規劃的野放之路終會淪為一條死路。

2013年,屏東國立海洋生物博物館野放圈養八年的鯨鯊二號,因習慣在水缸裡靠牆洄游,回到大海時便不斷靠回岸邊,導致六小時內兩度擱淺,不到一天即傳來死亡噩耗。圖片來源:我們的島

2013年,屏東國立海洋生物博物館野放圈養八年的鯨鯊二號,因習慣在水缸裡靠牆洄游,回到大海時便不斷靠回岸邊,導致六小時內兩度擱淺,不到一天即傳來死亡噩耗。圖片來源:我們的島

黑潮海洋文教基金會也曾提到野放面臨的難處

第一是要考量鯨豚本身的健康狀況、年齡,再來是野放過程中的不確定因素,例如運送導致的心理緊迫,最後是野放地點,在運送風險與成本限制下,若無法回到原棲地,也要謹慎評估適合的環境。

根據國外野放成功的案例,前期的鑑定、訓練,到後續的追蹤都是關鍵程序,一隻鯨豚的野放可能就需要投入好幾年的時間與大把資金、心力。海生館館長陳啟祥也在受訪時表達同意反圈養的理念,在2018年規劃白鯨特展區時也正式對外界承諾將不會再進口白鯨;但是技術上仍無法執行現有鯨豚的野放。

接近大海的另一個選項

由於變幻莫測的大海與水族箱的環境差距過大、太難捉摸,半開放式的保護區便成為一個新的過渡方案,沿著海灣地形圍出比水族箱龐大許多的海域,讓鯨豚接觸到海的同時,也還是在人類的監控與保護範圍,隨時可以獲得照護。

位於冰島的Beluga Whale Sanctuary為全球第一個白鯨保護區,今年4月,上海長風海洋世界的一對白鯨姐妹成為第一批住戶。圖片來源:AP PHOTO/DON RYAN

位於冰島的Beluga Whale Sanctuary為全球第一個白鯨保護區,今年4月,上海長風海洋世界的一對白鯨姐妹成為第一批住戶。圖片來源:AP PHOTO/DON RYAN

不過,找回了一部分的海,卻找不回遠隔重洋的家人們,仍是一種折衷選項下的遺憾,因此受保護區監護的鯨豚,日後還是會進行野放評估,也許這裡並不會是牠們的終點站。不論終點是大海或保護區,共同的困難點都是,一旦被豢養過的鯨豚,生活遭受人為介入,回家之路便不再容易。

對於那些已無法再回到大海的鯨豚,最重要的就是以合乎動物福利的方式,照顧牠們的餘生。例如屏東國立海洋生物博物館已取消海洋動物展演多年,針對館內圈養的白鯨推動醫療照護計畫,進行生物特性、健康檢測等多項研究,並將結果公開在官網,使資訊透明化,希望在改善自身立場的同時,也可以達到教育民眾的目的。

在一連串繁複難解的反圈養課題下,回到起點思考,圈養的起因總是「利益優先,道德放一邊」,人類對鯨豚造成的危害,從上游的捕捉,到下游的圈養,猶如無法無天的世紀大盜,不斷竊取野生動物的自由生活,偷走生態系的物種多樣性,藏在「最珍稀海洋動物」、「最夢幻的海洋體驗」光環下,展示的全是贓物。或許下次在走進資本打造的海洋世界前,想想你手上的門票,正助長著海平面下驚濤駭浪的鯨豚綁票。